- ホーム

- よくある質問

よくある質問

相談箱に掲載された中大規模木造建築に関するよくある質問をコチラに掲載しています。

今後、相談箱に掲載した内容や一般的に寄せられる中大規模木造建築に関する質問を追加掲載して参ります。

また、相談箱に質問される前に、一度コチラをご確認下さい。

材料

-

AJAS集成材は含水率が15%以下に管理されて製造されているため、現場搬入時に測定する必要は無いと考えますが、運搬時等に雨濡れなどがあった場合には、きちんと乾燥させて含水率が低下した後で施工することをお薦めします。

-

A中高層建築の外壁開口部には、低層建築よりも高い耐風圧性、水密性が要求されます。立地や建物形状にもよりますが、ビル用の高性能サッシ相当の性能が必要になり、現在、木造用のサッシで性能を満たす製品は開発途上です。このためビル用サッシを使用することが考えられますが、標準的なビル用サッシは鉄骨またはRC造の鉄筋への溶接接合が基本で、そのまま木造の軸組に取り付けることはできません。アングル金物を用いることや、防水紙納まり、耐火構造の場合の耐火部材の納まりなどを工夫することが必要になります。具体的には、サッシメーカーと対応策を協議してください。

台風常襲地である屋久島町の木造庁舎では、高性能のビル用サッシを用い、それを取り付けるための専用のアングル金物をサッシメーカーが開発しました。

構造設計

-

Aラグスクリューは、コーチスクリュー、コーチボルトとも呼ばれますが、一方が六角ボルトの頭と同じ形状で、もう一方はネジ切りがしてある接合具です。木材と木材、あるいは木材と鋼板を留め付ける際に用い、主にせん断応力に抵抗する接合具です。一方ラグスクリューボルト(LSB)は全長にわたりネジ切りがしてあり、木材に開けた先孔にねじ込んで、頭部分に鋼板等を留め付け、主に引張応力に対して抵抗する接合具です。LSBは主に中大規模木造建築物の柱脚接合や柱梁接合など、高い接合性能が必要な時に用いられます。

-

A令第46条第2項の第一号を使うルートであれば告示第1898号を満足しなければならないので無等級材を使うことはできません。第二号を使うルート(方づえ等の使用)であれば上記告示の制限がないので無等級材を使うことも可能です。

設備設計

-

A設備配管は、梁や耐力壁の貫通を避けるようルートを設定することを原則とし、はり下と天井の間に配管用のスペースを確保する、外壁回りは天井を下げてはり下で配管の出し入れを行う等の工夫をすることが考えられます。しかし、やむなく貫通しなければならない箇所が出てくる場合には、構造設計者と協議を行い、基準に準拠した貫通、補強を行うようにします。例えば、木質構造設計規準・同解説*1では、梁の切欠きについて、また、JIS A 3301*2では、高倍率の面材耐力壁の貫通処理について解説があります。

また、木造建築物の防火区画の貫通部は、耐火構造の被覆材、隙間の不燃材料充てんの措置を行う必要があり、関係団体等のマニュアル*3に技術情報が掲載されています。

*1 『木質構造設計規準・同解説』日本建築学会

https://mokuzouportal.jp/cgi-bin/disp.cgi?no=401&mode=one&code=10001042

*2 『JIS A 3301を用いた木造校舎に関する技術資料』文部科学省(p.58面材耐力壁の小開口の設け方)

https://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/gijyutsu_all.pdf

*3 『木造建築物の防・耐火設計マニュアル』日本建築センター

https://mokuzouportal.jp/cgi-bin/disp.cgi?no=401&mode=one&code=10001200

『枠組壁工法耐火建築物設計・施工の手引』日本ツーバイフォー建築協会

https://mokuzouportal.jp/cgi-bin/disp.cgi?no=401&mode=one&code=10001049

『木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル』日本木造住宅産業協会

https://mokuzouportal.jp/cgi-bin/disp.cgi?no=401&mode=one&code=10001015

耐久性・維持管理

-

A木材を屋外に現しで使うと、雨、風、紫外線、菌、虫などの自然界の作用を受けます。特に水分が滞留し続けることで、何も対策を講じなければ、腐朽して、いつかは朽ちてしまいます。自然界の作用から木材を守るためには、例えば、軒の出を大きくして雨水の作用を軽減させる、保護塗装を行い紫外線の作用を軽減する、防腐処理を行い菌などによる腐朽が発生しないようにするといった対策を講じることが重要です。なお、不具合が生じたときに取り替えが困難な構造材は、原則、現しとしないようにしてください。

詳細については、次に掲げる資料をご覧になってください。

『木でつくる中大規模建築の設計入門』日本住宅・木材技術センター(6章 中大規模木造建築物の耐久設計・維持管理)

https://mokuzouportal.jp/cgi-bin/disp.cgi?no=401&mode=one&code=10002017

『建築物における木材の現わし使用の手引き』木のいえ一番協会

https://kinoie-1ban.or.jp/moku/

『CLT現わし使用のQ&A』日本CLT協会

https://clta.jp/document/detail/cltarawashishiyounoqa/

『設計者のためのCLT屋外使用ガイドライン』日本CLT協会

https://clta.jp/document/detail/設計者のためのclt屋外使用ガイドライン/ -

A丸善株式会社より出版されている「木材と木造住宅Q&A108」に、

「Q3-6 製材の柱や梁に割れが発生したり背割りを入れたりした場合、強度は低下するのですか。」とあります。

引用文献などの記載もあり、データの裏付けを持って解説しています。

信頼性のある資料や研究成果と言えるかわかりませんが、参考になさってみてはいかがでしょうか。

https://mokuzouportal.jp/cgi-bin/disp.cgi?no=401&mode=one&code=10001164

環境・省エネ

-

A木材の炭素貯蔵量の計算方法は、林野庁「建築物に利用した木材の炭素貯蔵量の表示ガイドライン」(令和3年10月1日)に示されています。https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/mokusan/211001.html

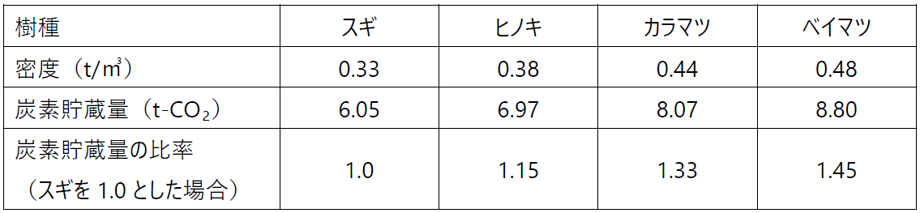

製材の場合、炭素貯蔵量(t-CO2)は、材積(㎥)、密度(t/㎥)、炭素含有率(定数0.5)、係数(44/12)を掛け合わせて算出することができます。これはすなわち、密度の約1.8倍の炭素を貯蔵するということで、同じ材積であれば密度が大きい(重い)樹種ほど炭素貯蔵量は大きくなります。

下表は、主な樹種の材積10㎡における炭素貯蔵量を例示したものです。

遮音・振動

-

A木構造の床は質量が小さい、剛性が低い、固有振動数が低く減衰が小さいことから、床衝撃音や振動の問題が生じるおそれがあり、注意が必要です。しかし、まだそれらの測定実績は少なく、評価手法や設計手法は整備されていません。

床衝撃音や振動に対する一般的な対策については、『木造計画・設計基準』に述べられています。床や天井の仕様を工夫する、室配置に配慮する、設備機器の防振対策を講じるなど、総合的な対応が必要であると言えます。

また、床、天井の具体的な工法に関しては、『木造建築物の床衝撃音対策 考え方と測定データ』に資料がある他、木質系部材のみの構成でもかなり性能の高いものが開発されており、日本建築学会等に報告されています。また、建材メーカーの商品化されているシステムの情報を調べてみるのもよいでしょう。

『木造計画・設計基準』国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築協会

https://www.mlit.go.jp/common/001178742.pdf

『木造建築物の床衝撃音対策 考え方と測定データ』木を活かす建築推進協議

https://mokuzouportal.jp/cgi-bin/disp.cgi?no=401&mode=one&code=10001996

施工

-

A建方精度の確認は、建入れ直しをした後に、建物の倒れ、建物の湾曲、階高、柱据付面の高さ、柱の倒れ、梁の水平度などについて行います。建方精度の許容値は、通常、特記仕様書によるほか、構造設計者からの指示によります。また、建方精度に関連してRC造の精度と木造の精度の違いにも注意が必要です。RC造の基礎に埋設するアンカーボルトの施工精度が建方精度に影響します。木造の精度に対応したアンカーボルトの施工精度の確保が肝要であると言えます。

なお、建方精度については『公共建築木造工事標準仕様書』や業界団体の資料*1に許容値が示されていますので、参考になさってはいかがでしょうか。

『公共建築木造工事標準仕様書』公共建築協会(5章 軸組構法(壁構造系)工事 5節 搬入及び建方)

https://mokuzouportal.jp/cgi-bin/disp.cgi?no=401&mode=one&code=10001709

日本集成材工業協同組合の講習テキスト

https://www.syuseizai.com/hrd/doc/2021_Part3.pdf -

Q木造戸建住宅の工事の受注を主に行っており、500㎡を超えるような木造建築物の工事実績はありません。そうした規模の木造建築物の工事の依頼に対して、施工体制面でどのような配慮が必要でしょうか。回答を表示

A一定規模を超える木造建築物の木構造工事では、材料調達、施工図・加工図の製作、建て方、品質・精度管理などの業務が必要とされます。いずれも専門的な知識を有するもので、経験の浅い工事施工者がこれらの業務をすべて自社で行うのは難しいため、業務遂行能力のある事業者と協働して行うことが品質確保や効率の面からも、現状では不可欠と言えます。いわゆる鉄骨造における鉄骨ファブリケータの木造版の役割を担う者で、プレカット事業者や集成材工場がこの協働事業者に相当します。協働の相談窓口としては、(一社)中大規模木造プレカット技術協会(PWA)、各地の集成材工場があります。

『木造低層小規模建築物の実践方策の手引き』では、この協働事業者を「木造パートナー」と称して紹介していますので、参考になさってください。

『木造低層小規模建築物の実践方策の手引き』日本住宅・木材技術センター

https://mokuzouportal.jp/cgi-bin/disp.cgi?no=401&mode=one&code=10001738